這種眼病常發(fā)于青春期,復旦和哈佛團隊聯手取得突破性成果

復旦大學專家在圓錐角膜交聯原位供氧研究方面獲得突破。

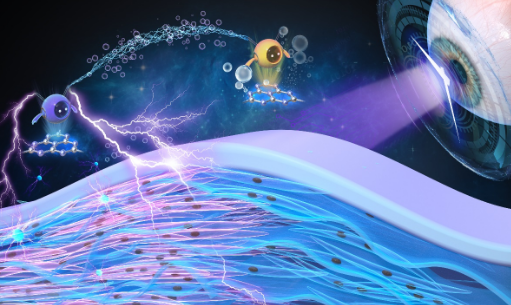

圓錐角膜相關研究概念圖��。本文圖片均為復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院供圖

7月5日�����,澎湃新聞記者從復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院獲悉����,近日該院黃錦海、周行濤團隊與哈佛大學教授陶偉團隊聯手����,共同在《自然·通訊》(NatureCommunications)發(fā)布了一項重要研究成果,題為“Developmentofgraphiticcarbonnitridequantumdots-basedoxygenself-sufficientplatformsforenhancedcornealcrosslinking”(原位自供氧g-C3N4QDs平臺的研發(fā)及其提高角膜交聯效果的機制研究)����,詳細闡述了以石墨相氮化碳量子點(g-C3N4QDs)為核心的自供氧平臺如何有效提升角膜交聯效果及其作用機制。這是首次有研究揭示g-C3N4QDs在角膜交聯領域的應用潛力��,標志著該領域研究新的重要突破��。

g-C3N4量子點光敏劑角膜交聯模式圖��。

圓錐角膜(Keratoconus)是一種雙側性��、進行性的角膜擴張疾病�����,通常起病于青春期,發(fā)病率約為1/2000(不同種族間存在差異)����,且呈現出逐年上升的趨勢。此疾病以角膜基質進行性變薄����、角膜局部呈錐形前凸為特征,臨床表現為近視����、不規(guī)則散光和瘢痕等,導致視物模糊��、重影�����、眩光等視覺障礙��,有致盲風險�����。目前�����,圓錐角膜已成為角膜移植手術的主要原因之一�����,部分患者最終需要進行角膜移植����。

在當前的治療手段中,角膜交聯術(CornealCross-linking����,簡稱CXL)是國際公認的能夠有效阻止和延緩圓錐角膜進展的主要方法。該技術首先將核黃素(Riboflavin��,簡稱Rf)滲透到角膜基質層�����,隨后通過光化學反應產生活性氧��,經過一系列反應來增強膠原纖維間的結合力,進而提升角膜的生物力學強度�����,以期達到加固角膜��,減緩或控制角膜膨出��,并防止角膜進一步變薄變形和視力惡化的目的�����。

然而����,角膜交聯術的效果受到角膜基質層內氧氣濃度的影響。隨著UVA(紫外線輻射A段)照射功率的增加和光照時間的延長�����,角膜內的氧濃度會劇降����。若無法及時補充基質層內的氧,角膜交聯的效果將顯著降低����。在快速角膜交聯術中,由于使用了更高強度的UVA����,角膜基質內的氧會快速耗竭,影響最終交聯效果�����。因此�����,探索新的供氧方式和機制��,特別是在交聯光源照射下能夠原位自供氧的新方法�����,對于解決交聯過程中的供氧問題具有重要意義��。

聚焦圓錐角膜及角膜交聯療法的關鍵臨床問題��,黃錦海��、周行濤團隊深入納米材料與臨床應用的醫(yī)工交叉研究領域,不斷探索與創(chuàng)新��。在先前成功開發(fā)出能夠攜帶親水性核黃素分子透過疏水角膜上皮的跨上皮ZIF-8/RF木槿花狀復合納米材料滴眼液后(AdvancedMaterials2022)����,團隊又取得新突破,設計新型自供氧g-C3N4QDs光敏劑�����,不僅可以用作光催化產氧的催化劑����,更能作為角膜交聯的光敏劑,首次有效解決角膜交聯過程中的供氧難題�����。

這一創(chuàng)新��,極大地提升了角膜交聯尤其是快速角膜交聯的效果�����,使其在更短的時間內即可達到與經典去上皮角膜交聯相媲美的效果����。這一創(chuàng)新型試劑也為圓錐角膜的治療提供全新的藥物選擇和治療策略��。

楊梅、陳婷婷����、陳鑫、潘虹霰��、趙國麗為本論文第一作者����。楊梅、周行濤�����、黃錦海為本論文通訊作者����。

聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息����,如作者信息標記有誤����,或侵犯您的版權�����,請聯系我們�����,我們將在及時修改或刪除內容��,聯系郵箱:marketing@360worldcare.com