Nature Medicine:雙靶點CAR-T療法�����,治療致命腦腫瘤

膠質(zhì)母細胞瘤(GBM)是成人中常見和具侵襲性的惡性腦腫瘤類型�����,膠質(zhì)母細胞瘤患者通常在確診后只能存活12-18個月�����。盡管經(jīng)過數(shù)十年的研究�����,但目前還沒有能夠治愈膠質(zhì)母細胞瘤的方法�����,而手術�����、放療和化療等已批準的治療方法在延長患者的壽命方面效果有限�����。

即使經(jīng)過積極治療�����,大多數(shù)膠質(zhì)母細胞瘤患者仍會復發(fā)�����,復發(fā)性膠質(zhì)母細胞瘤(rGBM)患者的中位生存期不到一年�����。目前�����,沒有任何特定的治療干預措施被證明可以延長復發(fā)性膠質(zhì)母細胞瘤患者的生存期�����。因此,復發(fā)性膠質(zhì)母細胞瘤的有效治療仍是腫瘤領域中較大的未滿足醫(yī)療需求之一�����。

CAR-T細胞療法利用患者自身的免疫系統(tǒng)來對抗癌癥�����。為了制造CAR-T細胞�����,需要從患者提取其自身的T細胞�����,然后重新編程以識別特定的癌癥相關抗原�����,再重新輸回體內(nèi)�����,進而尋找�����、識別并摧毀癌細胞�����。目前�����,CAR-T細胞療法已被FDA批準用于治療多種血液類癌癥�����,研究人員也一直致力于設計CAR-T細胞來尋找和殺死占據(jù)癌癥類型和數(shù)量絕大多數(shù)的實腫瘤�����,然而�����,由于實體瘤的免疫抑制性微環(huán)境�����、腫瘤異質(zhì)性、T細胞耗竭等原因�����,一直沒有取得突破性進展�����。

2024年3月13日�����,賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫(yī)學院的研究人員在 Nature Medicine 期刊發(fā)表了題為:Intrathecal bivalent CAR T cells targeting EGFR and IL13Rα2 in recurrent glioblastoma: phase 1 trial interim results 的研究論文�����。

這項正在進行中的1期臨床試驗的早期結果表明�����,靶向表皮生長因子受體(EGFR)和白細胞介素-13受體α2(IL13Rα2)的雙靶點CAR-T細胞�����,可能是減少復發(fā)性膠質(zhì)母細胞瘤(rGBM)患者大腦中實體瘤生長的有效策略�����。

該論文的第一作者兼共同通訊作者 Stephen Bagley 博士表示�����,這是首次將雙靶點CAR-T細胞療法應用于膠質(zhì)母細胞瘤患者的臨床治療�����,初步臨床結果表明�����,這是朝著正確方向邁出的一步�����,通過鞘內(nèi)注射�����,向患者腦脊液遞送CAR-T細胞�����,可能是開發(fā)戰(zhàn)勝膠質(zhì)母細胞瘤復雜防御系統(tǒng)的療法的關鍵。

在這項研究中�����,研究團隊開發(fā)了靶向膠質(zhì)母細胞瘤中的兩種常見蛋白EGFR和IL13Rα2的雙靶點CAR-T細胞療法——CART-EGFR-IL3Rα2細胞療法�����,EGFR表位存在于50%-60%的膠質(zhì)母細胞瘤患者的腫瘤表面�����,而IL13Rα2在膠質(zhì)母細胞瘤患者中的表達率為50-75%�����,并已被證明是一種潛在治療靶點�����。

之前獲批上市的幾款CAR-T細胞療法都是通過靜脈注射途徑治療血液類癌癥�����。在這項研究中�����,研究團隊通過鞘內(nèi)注射方式向腦脊液遞送CAR-T細胞�����,使其能夠更直接地到達腦腫瘤�����。

這項正在進行的試驗是一項單中心�����、1期開放標簽臨床研究�����,在成年復發(fā)性膠質(zhì)母細胞瘤(rGBM)患者中進行�����。主要終點是評估該療法的安全性�����,包括不良事件和嚴重不良事件,并確定CART-EGFR-IL3Rα2細胞療法的大耐受劑量�����。作為次要終點�����,該試驗還評估了客觀緩解率(ORR)�����、反應持續(xù)時間和總生存率�����。

該論文概述了前6名接受治療的患者在兩個不同劑量水平(1×107個細胞�����、2.5×107個細胞)的中期分析數(shù)據(jù)�����。第1名患者于2023年6月接受治療�����,第6名患者于2024年1月接受治療�����。中位隨訪時間為2.5個月(1-7.5個月)�����。

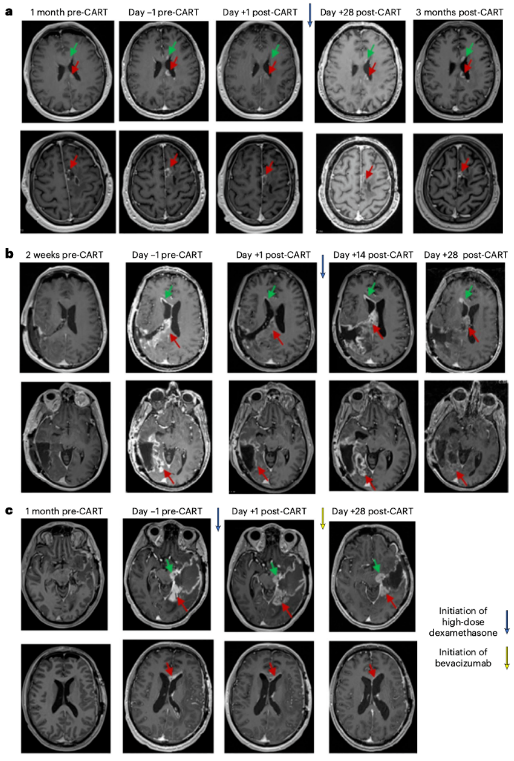

結果顯示�����,在雙靶點CAR-T治療24-48小時進行的磁共振掃描顯示�����,所有6名患者的腦腫瘤大小均有所縮小�����,并且這些縮小在部分患者中持續(xù)了幾個月�����。

低劑量組3名患者的治療情況

高劑量組3名患者的治療情況

研究團隊表示,盡管這項研究的樣本量較小�����,隨訪時間也相對較短�����,但CART-EGFR-IL13Rα2細胞治療減輕了多灶性難治性復發(fā)性膠質(zhì)母細胞瘤患者的進展并縮小了腫瘤大小�����。盡管沒有患者達到客觀緩解的標準�����,但6名患者中的3名至少有30%的腫瘤縮小�����,4名隨訪時間超過2個月的患者中有3名保持了穩(wěn)定的疾病狀態(tài)�����。

論文通訊作者 Donald O'Rourke 教授表示�����,我們對這些結果感到振奮�����,并渴望繼續(xù)這項臨床試驗�����,從而更好地了解這種雙靶點CAR-T細胞療法如何影響更廣泛的復發(fā)性膠質(zhì)母細胞瘤患者�����。這種癌癥在每個患者中都是獨特的�����,因此納入更廣泛的患者將有助于確定較佳劑量�����,更好地理解神經(jīng)毒性等影響,并更堅定地確定治療效果�����。

CAR-T細胞療法的面臨的一個主要問題是神經(jīng)毒性�����,特別是當它被輸送到大腦時�����。神經(jīng)毒性發(fā)生在有毒物質(zhì)改變神經(jīng)系統(tǒng)活動時�����,它會破壞或殺死神經(jīng)元�����。在這項臨床試驗中�����,接受治療的6名患者都出現(xiàn)了嚴重的神經(jīng)毒性�����,但經(jīng)過地塞米松和阿那白滯素( IL1R拮抗劑)治療后得到了控制�����。

總的來說�����,這些人體臨床試驗數(shù)據(jù)證明了雙靶點CAR-T細胞療法——CART-EGFR-IL13Rα2在復發(fā)性膠質(zhì)母細胞瘤患者中的初步安全性和生物活性�����,還檢測到了令人鼓舞的早期療效信號�����,需要更多患者的確認和更長的隨訪時間�����。

聲明:本文版權歸原作者所有�����,轉載文章僅為傳播更多信息,如作者信息標記有誤�����,或侵犯您的版權�����,請聯(lián)系我們�����,我們將在及時修改或刪除內(nèi)容�����,聯(lián)系郵箱:marketing@360worldcare.com